自宅でコーヒー豆の焙煎に挑戦したい方向けの記事です。

この記事は、

- 自宅でコーヒー豆を焙煎する5つのやり方

- おすすめのコーヒー焙煎機

- コーヒー焙煎の基本・一連の流れ

- 焙煎度合い別、特徴と焙煎方法

- 失敗しない為の焙煎のコツと鉄則

- 焙煎した豆を美味しく飲む方法

以上の内容になっております。

コーヒー焙煎については、動画でも解説してます。

コーヒー豆を自家焙煎する4つのメリット

コーヒー豆を自家焙煎するメリットですが、主に4つあるかと思います。

- 生豆が安く買える

- たくさんの種類を買い溜めできる

- 自分に合った焙煎度合いを選べる

- 新鮮な状態のコーヒー豆を使える

コーヒーの生豆は安いです。

焙煎された状態のコーヒーよりも、1/3〜1/4程度の値段で購入することができます。

だから、高品質のコーヒーでも買いやすいです。

コーヒーの生豆は長期間の保存ができます。

そのため、多くの種類の在庫を抱えることができ、そのときの気分によって選ぶ楽しさが生まれます。

焙煎を自分で行うと、自分好みの味に仕上げることができます。

また、同じ豆でも浅煎りと深煎りと両方を試すことができ、コーヒーの楽しみが広がります。

焙煎されたコーヒー豆は、劣化が早いです。

香りのピークは焙煎後3〜5日目です。

このときを逃さず、最高の風味を味わうことができます。

ちなみに、デメリットをあげてみると・・・

- 手間がかかる

- 部屋がコーヒー臭くなる

- コンロ周りがチャフで汚れる

こんなところです。

換気や掃除をしっかりやって対策しましょう。

自宅でコーヒー豆を自家焙煎する方法とおすすめ焙煎機

それぞれ特徴と、おすすめの焙煎機(器)を解説します。

1・家にあるもので始める!フライパン焙煎

コーヒー豆の自家焙煎をはじめるなら、フライパンが一番手軽です。

よく攪拌すれば、豆に均一に火が入ってムラも防ぐことができます。

鍋でも大丈夫だし、IHでもOK。

デメリットは、

冷却時に他の器に移さなくてないけないこと。

チャフが激しく飛び散ること。

フライパン

片手鍋

2・コストがかからず手軽!手網焙煎器

安価に購入できます。

火力が直接豆に届くので、良くも悪くも焙煎に調節しやすい。

デメリットは、

焙煎の安定感に欠けること。

ムラが出来やすいこと。

また、10分程連続で振り続けるので、焙煎時に手が疲れることです。

女性はきついかもしれません。

3・焙煎の安定とコスパの両立!手回し焙煎器

ガスコンロの上に置き、ハンドルを回すだけなので手が楽です。

色々なタイプのものが発売されており、値段は15,000〜40,000円くらいと様々です。

モーターが付いていて、自動で回るタイプのものもあります。

デメリットは、コンロ回りにチャフが飛び散ること。

自家焙煎の本命の焙煎機(器)ですね。

4・自動で簡単焙煎!電気式焙煎機

ボタンひとつで自動で焙煎できるので楽です。

焙煎時間も短く、チャフも飛び散りません。

焙煎のやり方をプログラミングできるタイプのものも発売されています。

デメリットは、豆の個性が発揮しきれない傾向があること。

マイルドですが、中庸な風味になりがちです。

電気焙煎機は、

・焙煎時間が短い

・釜内の圧力が低い

・排気が強い

このようなことが原因と考えられます。

5・職人気質の方にはコレ!ガス式焙煎機

通常の業務用焙煎機をダウンサイジングしたものです。

電気式では難しい釜内の圧力や排気のコントロールが可能。

豆のポテンシャルをフルに発揮させる焙煎が可能です。

デメリットは、

価格が高いこと。

操作に少し習熟が必要であること。

10回ほど焙煎する毎にメンテナンスが必要なこと。

好みや予算に合わせて選びましょう。

どちらの方法でも、例えフライパンでも美味しく焙煎することはできますよ。

コーヒー豆自家焙煎やり方・一連の流れ

焙煎のやり方の一連の流れは以下の通りです。

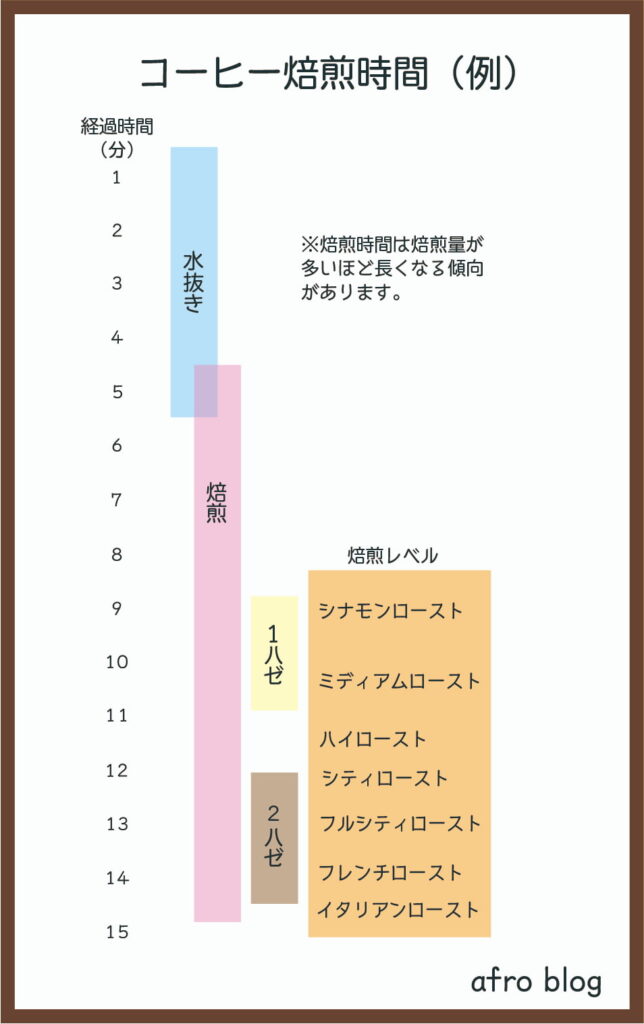

①弱火で水抜き

まずはしっかりと豆の水分を抜きます。

ここは弱火で時間をかけた方が、その後の焙煎でムラが出なくなります。

②中火で焙煎開始

水抜き後、焙煎器の種類にもよりますが、中火〜強火でしっかりと熱を加えます。

手焙煎でやる場合は、しっかり攪拌してムラを防ぎます。

④1ハゼ

豆の外側の部分の組織が膨張して、一部壊れて中に発生したガスが出てきます。

このときバチバチと豆の爆ぜる音が聞こえます。

これが1ハゼです。

水抜き開始から1ハゼまで、6〜8分程度を目指すといいと思います。

⑤1ハゼ終了〜2ハゼ開始まで

1ハゼが終わると、1〜2分ほどの間隔が空いて、やがて2ハゼがはじまります。

この1ハゼ終了時点から2ハゼ開始時点の、ちょうど中間で焼き上げると「ハイロースト」になります。

⑥2ハゼ

1ハゼが終わってしばらくすると、今度は少し高い音でパチパチと音が聞こえます。

豆の内部の組織が膨張して壊れる音、2ハゼです。

2ハゼから豆の中の香味成分が急激に変化していきます。

ここからは秒単位で仕上がる風味が変わります。

腕の見せ所ですね。笑

⑦急速冷却

1ハゼ〜2ハゼ終わりの間で、好みの焙煎の深さで煎り止めします。

火を止めても豆の持つ熱で焙煎が進んでしまいますので、すぐにドライヤーなどで冷却します。

コーヒー豆焙煎のやり方 一連の流れ

フライパンだと豆の変化が分かりやすいです。

コーヒー焙煎のやり方を動画で解説してみました。

コーヒー豆の各焙煎度合いについて

【シナモンロースト】

1ハゼ始まったあたり。

少し生豆の青臭さが残る。

強い酸味。苦味はない。

ブルマンなどのクセのない透明感がある豆は、このレベルで飲まれることも。

【ミディアムロースト】

1ハゼ終わりあたり。

浅煎り。

苦味はなく、酸味が強く出る。

最近のサードウェーブでは好まれる焙煎。

フルーティな豆の華やかな酸味を活かす場合に。

【ハイロースト】

1ハゼ終わりと2ハゼ始まりの中間。

浅めの中煎り。

酸味寄りだが、バランスのとれた風味。

フルーティさを活かしつつ、コーヒー感も出したい場合に。

【シティロースト】

2ハゼ始まったあたり。

中煎り。

酸味と苦味のバランスをとる焙煎レベル。

色々な豆に適用できる守備範囲が広い焙煎。

【フルシティロースト】

2ハゼピーク。

深めの中煎り。

酸味が少なくなり、コクと苦味がよりいっそう強調される。

固くて強い酸を持つ豆はこのレベル以上で。

【フレンチロースト】

2ハゼ終わりあたり。

深煎り。

豆の表面に油が浮いてくる。

エスプレッソは一般的にこのレベル。

カフェオレにも良く合う。

【イタリアンロースト】

2ハゼ終了したあたり。

極深煎り。

豆が黒に近い色になり、全面的に油が浮いてくる。

アイスコーヒー向き。

または、極端に苦味が好きな方向け。

コーヒー豆の焙煎方法のコツとは

「温度上昇のスピードを一定に」

です。

焙煎の工程で、温度上昇スピードは自然と変化します。

それをコントロールする必要があります。

1ハゼ後半から火力を抑える

具体的には、1ハゼの後半から温度上昇は早くなります。

これは、ハゼによって豆に残っていた水分が無くなること、組織が壊れ熱が内部まで浸透しやくすなること、から起こると考えられます。

そこで、1ハゼ後半から火力を少し絞ります。

火力が強すぎると、1ハゼと2ハゼの間隔が無くなり、繋がってしまいます。

ちなみに、焙煎の温度上昇スピードが早いと・・・。

- 風味に透明感が無くなります。カップがクリアではない、と表現されます。

- 豆の組織がもろくなり、香りが弱く保存の効かない豆になります。

1ハゼ2ハゼが繋がるということは、「コーヒー豆成分の熱による化学反応」にムラがある証拠です。仕上がる風味は、濁ったものになってしまいます。

早すぎる温度上昇は、豆の組織に必要以上にダメージを与えます。壊れた部分から香りなどの成分が抜けてきます。

浅煎りの焙煎のコツとは?

浅煎りでは、焙煎時間が短くなりますので、焼きムラが出やすくなります。

そうなると、味が濁る原因となり、クリーンなカップにはなりません。

そこで1ハゼ開始直後から、かなり火力を絞ります。

1ハゼをゆっくり進めることによって焼きムラを防ぎ、風味をクリアに整えることができます。

浅煎り、深煎り、それぞれの焙煎のコツを動画で解説してみました。

コーヒー豆自家焙煎のありがちな失敗

「火力と焙煎時間の調整」

です。

初心者にありがちな失敗は次のとおり。

コーヒー豆の焼き加減にムラがある

焼き上がったコーヒー豆を見てみると、

色の濃いもの、薄いものが混在し、

明らかにムラがある場合があります。

これは火力が強く、

焙煎時間が短いことが原因。

特に、水抜きの工程の火力を弱め

時間をかけるようにすると良くなります。

浅煎りの場合は特にムラになりやすく

1ハゼ時に火力を少し抑え

1ハゼをゆっくり進めてあげる

必要があります。

ただし、

コーヒー豆によっては

粒の大きさが統一されておらず、

自然とムラになる場合も多いです。

あまり神経質にならなくて

良い部分かもしれません。

ムラについては動画でも解説しています。

1ハゼと2ハゼの間隔が無く、つながってしまう

これも火力が強いことが原因です。

1ハゼは豆の中の水分が

気化することで起きます。

水分の蒸発に熱を奪われますので、

1ハゼの前半は

豆の温度が上がりにくいです。

しかし、ハゼの後半では

水分がなくなったことで

逆に温度上昇スピードが早くなり、

早すぎると1ハゼと2ハゼがつながって

しまうことがあります。

なので、

1ハゼの進行が早い場合は

ハゼの後半で

少し火力を絞ってあげます。

コーヒー豆の自家焙煎【失敗しない為の5つの鉄則】

コーヒー豆の自家焙煎は、いくつかのポイントを押さえると安定感が増し、失敗しなくなります。

初心者は、まずは以下の5つのポイントを意識してみてください。

第一条・水抜きはしっかりと

弱めの火力でゆっくり均一に水を抜いていきます。

豆が黄色く色づいてきたら次に進みます。

第二条・1ハゼの開始時間をチェック

1ハゼ開始された時間を見て、火力が強いか弱いか、焙煎が早いか遅いかを判断します。

この時間は焙煎器・焙煎機によって異なります。

水抜き終了後、3分程度が目安です。

第三条・1ハゼピークが過ぎたら火力を落とす

1ハゼ後、ほんの少し火力を落とします。

急激な温度上昇は豆の組織をもろくさせ、風味が弱く保存のきかないコーヒーになってしまいます。

それを防ぐ為です。

第四条・浅煎りの場合は1ハゼ開始直後に火力を落とす

浅煎りの場合、1ハゼ開始直後から火力を落とすと失敗しにくいです。

1ハゼをゆっくりすすめることによって、ムラを防ぎます。

第五条・焼き上がったら急速冷却 ドライヤーとザルを使おう

火をとめたあとも、豆同士の熱で焙煎は進みます。

ステンレス製のザルなどに移し、ドライヤーの冷風ですぐに冷却しましょう。

コーヒー豆の自家焙煎 こんな手間はいらない?

コーヒーの焙煎は、「徹底的にこだわらなければ」という意識の人が昔から多いようです。

その為、コスパの悪い無駄な労力をかけ過ぎているのではと思うところがあります。

代表的ものを2つ挙げます。

コーヒー生豆のハンドピッキングはいらない?

現在のコーヒー豆は品質が上がっており、ハンドピッキングは要りません。

ウォッシュトで生産された豆は特に、です。

ほんの僅かにはいっている欠点豆を取り除いたところで、味は変わりません。

厳密に言えば変わるのでしょうが、飲み比べても分からない程度です。

そうは言っても、グレードの低い豆などは欠点豆も多く含まれています。

その場合も生豆の状態でピッキングはしなくてもOKです。

焙煎後に、色が明らかに他と違う豆があります。

主に未成熟な豆ですが、これらを取り除くだけで十分かと思います。

焙煎後にピッキングするこのやり方だと、欠点豆が分かりやすく初心者でも簡単です。

コーヒー生豆の水洗いもいらない

焙煎前、コーヒー生豆を水洗いする人もいますが、これもいらないです。

理由は、やってもやらなくても同じ、だからです。

水に浸したりして豆の水分含有量を調節したりする人もいますが、焙煎に良い影響があるということは、なんとも言えません。

水抜きの時間が少し長くなる程度でしょうか?

美味しさに対する影響も、無いと言ってもいいと思います。

あったとしても、焙煎時間が変わったことによる影響です。

水洗いしたことによって、美味しくなったり不味くなったり、ということは考えにくいです。

多少、チャフが出るのを抑えられるので、その効果を狙うのはアリだと思います。

自家焙煎したコーヒー豆を美味しく飲むやり方

自家焙煎したコーヒー豆、せっかくなら美味しく飲みたいです。

以下の2点のことに注意してみてください。

焙煎後3〜5日が飲み頃

焙煎直後は風味がスモーキーになると言われてますが、手焙煎の場合はそこまでの影響はないです。

焙煎直後からでも、美味しく飲むことはできます。

ただし、香りのピークは焙煎後3〜5日と言われています。

ここが飲み頃のピークと言えます。

焙煎後の豆は常温保存

豆は常温で保存すると熟成がすすみ、風味に良い影響があります。

まろやかで透明感が増し、より豆の個性が良い形で際立ちます。

日々の味の移り変わりを楽しみましょう。

熟成による良い変化は20日間ほど続き、その後は酸味が増すなど劣化による悪い影響が出てきます。

蒸らしをしっかりすること。

などなど、基本を抑えれば大丈夫。

焙煎したコーヒー豆の保存方法

- 密閉された容器で

- 冷暗所にて常温保存

です。

なぜなら、コーヒー豆の劣化の要因となるものは、

- 酸素

- 水分

- 温度変化

- 光

だからです。

ちなみに、要因として大きいもの順になっています。

コーヒー豆は空気(酸素)が大敵。

酸化の原因になりますので、密閉された容器で保管します。

そして、冷蔵庫でも冷凍庫でもなく、常温にて保存することがポイント。

常温で保存することによって、豆の熟成が進みます。

熟成すると風味がクリアになったり、マイルドになったり、味に良い影響があると言われています。

ただし、熟成によるプラスの効果が得られるのは大体3週間まで。

それ3週目以降になると、酸化の悪影響が出てきてしまい、風味に酸化による酸っぱさが加わってきてしまいます。

ですので、目安としては3週間以内に飲み切るようにしましょう。

大量に焙煎してしまって、消費するのに3週間以上かかる場合は、冷凍庫での保存をおすすめします。

冷凍庫は温度が氷点下であるため、ドライな環境で水分がありません。

また温度変化もせずに一定です。

この為、コーヒー豆の長期保存には適しています。

コーヒー豆を自家焙煎する方法 まとめ

- 水抜きは長めにしっかりと

- 焙煎は、温度上昇スピードを一定に保つイメージで

- 1ハゼの開始時間、1ハゼピーク後の火力調節がポイント

- 浅煎りは1ハゼをゆっくりすすめる

- 焼き上がったら全力で冷却

生豆の洗浄やハンドピックなど、コスパの悪い労力はやらなくても良い。

焙煎後3〜5日目が飲み頃のピーク。

ポイントを押さえるだけで焙煎の難易度はグッと下がります。

是非気軽に挑戦してみてください。

今日は以上です。

ありがとうございました。

AmazonKindleより本をリリースしました。Kindle Unlimited対応。スマホでも読むことができます。

自宅での焙煎のやり方の入門書。

コーヒーおうち焙煎 ハンドブック【入門編】 Kindle版

>>Kindle Unlimitedとは?

カフェ向けのコーヒー豆売りの教材はコチラ。小さなカフェ開業 コーヒー豆の売り方講座【無料部分あり】