小さなカフェ開業の準備は、

何を

いつまでに

どのくらい

やればいいのか?

- 勉強のやり方

- 資金集め

- テナント探し

- 内装

- 役所への手続き

- 仕入れ

- オープン準備

- 販売促進

などをまとめました。

また、カフェ開業に必要な

- モノ

- コト

を一覧にし、

さらに

「本当にカフェ開業に必要なこととは?」

まで突っ込んで、トータルに解説した記事です。

私の経験やノウハウをかなり盛り込んでいますので、割と有料級の情報かと思います。

将来カフェ開業したい夢の段階の方でも、

もうテナントを探している段階の方でも、

失敗しない為のヒントが見つかるかと思いますので、是非最後までお付き合いください。

カフェ開業したい方向け。

3年以内に小さなカフェを開業したい人が読む本【資金ゼロ・経験ゼロからはじめる5つのステップ】 Kindle版

副業を通じてカフェ開業に必要なスキル・お金・自信を獲得していこう、という内容です。

- 小さなカフェの開業費用・資金はいくら必要?

- 小さなカフェの開業資金はどうやって集める?

- 小さなカフェ開業までの準備一覧

- カフェ開業や運営の勉強は、どうやればいいの?

- カフェ開業に必要な申請・資格は?「喫茶店営業許可」が無くなった!

- カフェ開業準備でホームページやSNSの運用はどこまでやるの?

- 小さなカフェ向けの立地・テナントはどう選ぶ?

- カフェの内装はどうやってやればいいの?

- カフェ開業の厨房設備や機材は中古で揃えよう

- カフェ開業に必要なその他のもの

- 小さなカフェ開業のメニューや商材の作成

- カフェ開業に必要な原材料や仕入れ先の選定

- パッケージやプライスカードやPOP、ラベルを作成しよう

- カフェ開業に必要な釣り銭や売り上げ金の管理について

- カフェ開業準備で、販促活動・宣伝はどうやればいいの?

- カフェ開業に本当に必要なもの Best3

- カフェ開業準備 私の体験談

小さなカフェの開業費用・資金はいくら必要?

小さなカフェの開業費用・資金の目安は、300〜1000万程度です。

このうちの1/3〜半分くらいを自己資金で用意、残りを金融機関に借入れでまかなうことが一般的です。

ただし、開業に必要な費用はテナント物件の家賃や内装費によって、本当にピンキリなので、なんとも言えないのが正直なところです。

概算で良いので開業資金を計算し、

- 融資を受けられそうな限度額

- 自分で用意しなければならない自己資金額

がいくらになるのか、見積もっておきましょう。

開業資金の計算方法。物件取得費・内装費・設備費が7割

カフェ開業資金の内訳の大半、7割くらいが

- テナント物件取得費用

- 内装工事費

- 設備・機材費

この3つで占められます。

- テナント物件取得費

- 内装工事費

- 設備・機材費

家賃の12倍程度を見込みます。

内訳は、

・保証金(家賃の6〜10ヶ月くらい)

・礼金(家賃1ヶ月)

・仲介手数料(家賃1ヶ月)

・家賃の前払い(家賃1ヶ月)

こんな感じです。

テナントの坪数×40万円程度、という計算で見込みます。

例えば10坪の広さのテナントの場合、400万円です。

ただし、これも本当にピンキリです。

100万円かからないこともあれば、500万円以上かかることも。

冷蔵庫などの厨房設備や、コーヒーマシンなどです。

新品で買うと高くなるので、中古で状態の程度の良いもので、見繕います。

小さいカフェであるならば、100万円以内で十分収まります。

※ただし、本格的なエスプレッソマシンやコーヒー焙煎機を導入する場合には、プラス100万円以上を見込みます。

https://afroaster.com/amallcafe-hiyou

カフェ開業資金を安く抑えるためには?

開業資金を安く抑えるためには、上記の

- テナント物件取得費

- 内装工事費

- 設備・機材費

これらを抑える必要があります。

テナント物件取得費のコストカットは難しいです。

良い物件は、そのまま集客力につながるため、ここはケチるべきではありません。

なので、内装工事費と設備機材のコストを、可能な限りカットしていきます。

ミニマムなカフェの開業資金の内訳

カフェ開業資金ですが、

- 小さくて家賃が抑えめのテナント

- 最低限の内装

- 最低限の設備

このような条件で開業するのであれば、開業資金を500万円程度で抑えることは可能です。

その場合の内訳としては、

- 物件取得費用(130万〜・家賃10万円)

- 内装費(150万〜)

- 厨房設備(50万〜・中古を購入)

- 家具(30万〜)

- 材料仕入れ(20万〜)

- その他(20万〜)

- 運転資金(100万〜)

これで、合計500万円です。

動画でも語ってみました。

小さなカフェの開業資金はどうやって集める?

カフェ開業資金の融資は、通常は都市銀行ではなく、信用金庫や公的な金融機関に申し込みます。

一番メジャーであるのは、日本政策金融公庫です。

「新創業支援制度」があり、3,000万円まで借りることができます。

融資の条件は、個別対応になるので一概には言えませんが、

- 創業計画が実行可能なものであること。

- 資金総額の10分の1以上を自己資金でまかなうこと。

- クレジットカードなどの信用状況に問題がないこと。

主に、こんな感じです。

500万円借りたいときは、50万円自己資金で用意すればOK、というワケです。

かなり少ない自己資金で開業できるように思えますが、これはMAXの話。

人によって融資条件は変わりますので、ざっくりと

「借りたい金額の3分の1以上は自己資金で用意する」

と思っておけば良いのではないでしょうか?

なお、融資の申込から実際にお金を借りるまで、通常は1ヶ月かかります。

(繁忙時期は2ヶ月くらいかかるそうです)

カフェ開業に使える補助金や助成金も活用しよう

公的金融機関や、各地の自治体が、創業をサポートするための補助金や助成金制度を用意しています。

カフェ開業に使えるものもありますので、活用できると資金的に楽になります。

【カフェ開業で使える補助金例】

・東京都創業助成事業

・小規模事業者持続化補助金

・低感染リスク型ビジネス枠

・IT導入補助金

【カフェ開業で使える助成金例】

・キャリアアップ助成金

・両立支援等助成金

・インバウンド対応力強化支援補助金(都内のみ)

補助金は、やや審査が厳し目で競争率が高い傾向があります。

助成金は、条件を満たして申請すれば、基本的に誰もが受給できる制度となります。

カフェ開業に向けた自己資金の貯め方

私のおすすめの自己資金のまかない方を少し書きます。

それは、

「カフェ開業の自己資金は、貯金で貯めるのではなくて、副業で稼ぐ」

ということ。

こうすることによって、お金だけでなく、カフェ運営を成功させるスキルも得ることができます。

さらに、副業といえども小さいながらも事業収入があることによって、融資にも有利に働くことが考えられます。

今、貯金ゼロの状態からカフェ開業に向けて行動していきたい方は、是非こちらの記事をご覧ください。

小さなカフェ開業までの準備一覧

まずは、小さなカフェ開業までの期間別に、やるべき準備を一覧にまとめてみました。

カフェ開業の2〜3年前の準備

- 開業の自己資金を貯める

- 金融機関に行って借り入れの相談をする

- 助成金の相談をしておく

- SNSを運用してフォロワーを伸ばす

- 副業で一足先に顧客と売上を確保する

できるだけ早い段階から、開業資金にいくら必要か、大体でいいので計算します。

そして、日本政策金融公庫に行って、お金をどうすれば借りられるか・いくらくらい借りれそうか相談しましょう。

具体的にいくら貯めれば開業できるかが分かるからです。

準備する自己資金額が分かったら、貯金したり、副業で稼いだりして貯めていきます。

同時に、SNSでの情報発信に取り組みましょう。

テナント物件契約前(オープンの3〜6ヶ月前)

- テナントを探す

- 厨房設備・機材の見積書を集める

- 仕入れ業者の選定

- 商品パッケージの選定

- 食品衛生責任者取得

- プライスカードやPOPの基本デザイン作成

- 事業計画書作成

- 融資申請(物件申込と同時くらいに)

かなり早いと思われるかもしれませんが、設備機材の見積書集めや商品パッケージ作り、プライスカード作りなどは、テナント物件が決まる前から行います。

テナントが決まると忙しくなり過ぎるので、時間がとれなくなるからです。

テナント物件申込後(オープンの3ヶ月前)の準備

- 前テナントと内装の交渉

- 内部レイアウトの作成

- 内装打ち合わせ

- 融資申し込み

- 補助金申請

テナントが決まるまでの流れは、

- テナント物件申込

- 内定

- 契約締結

- 物件引き渡し

という感じです。

物件申し込みの段階で、少し早いんですが、レイアウトを決めて内装業者と打ち合わせを行い、概算見積を出してもらうまで、やってしまいましょう。

物件を契約すると家賃が発生するため、そこからはスピード勝負です。

契約前にできることは全てやっておきます。

テナント物件契約後(オープンまで2ヶ月程度)のやること一覧

- 保健所にレイアウト確認

- 消防署に設備設置の確認

- 内装

- 設備機材の手配

- ライフライン開通

- 配送業者選定

- ポスター・チラシの設置

- HP・FBページ作成

- 開業届けの提出

- 屋号での口座開設・クレジットカード取得

- 会計ソフト導入

テナント物件契約後は一気に忙しくなります。

時間がかかるものから優先順位をつけて手配していきましょう。

などが、特に時間がかかります。

また、内装工事前に保健所や消防署へレイアウトや設備の相談をしましょう。

内装完了、引き渡し後(オープン2週間前)のやること

- 設備・機材の搬入・設置

- 保健所の検査

- 消防署の検査

- 設備試運転

- 商品の試作

- 原材料の仕入れ

- 商品の陳列

- 両替金・釣り銭の準備

- プレオープン

保健所や消防署の検査を受ける必要がありますが、検査申し込みは早めに行っておきます。

カフェ開業までの流れのまとめ

テナント内見からオープンまでが非常に忙しいので、その一連の流れをまとめます。

大体は、上の表のような流れとなります。

この表は、色々なことを効率的に詰め込み、最短でのオープンを目指したモデルです。

※実際には、もっと期間がかかるケールが多いかと思います。

カフェ開業までの流れは、以下のとおりです。

- テナント内見

- テナント契約締結

- 役所への手続き

- 内装工事開始

- 引き渡し〜開店準備

- オープン

テナントを決める際には、同時進行で融資の申請と内装の見積の手配を進めます。

契約日から工事が開始できます。

内装や設備などの発注を開始します。

内装工事開始前には、保険所や消防署など、必要な申請や届出を済ませます。

内装工事は、早ければ2週間程度で終わります。

もうオープン間近なので、資材の手配やプライスカードの作成など済ませておきます。

HPなどの準備も行いましょう。

工事が終了したら、資材や機材を搬入し、試運転や試作を行います。

ディスプレイも整え、オープンに備えます。

関係者を招いてプレオープンすると、良い予行練習になります。

オープン直前は、商品の陳列やプライスカード作り、レジの設定など、細かい作業が無限にあります。時間がいくらあっても足りません。

カフェ開業や運営の勉強は、どうやればいいの?

カフェ開業のために必要な勉強は色々ありますが、本当必要なコアスキルは「マーケティングスキル」です。

・コーヒーの抽出(バリスタのスキル)

・コーヒー焙煎

・フード調理

・スイーツ製造

などのスキルは、あまり重要ではありません。

カフェの学校に行って勉強したり、

カフェでアルバイトして修行したり、

そのような方が多いですが、おすすめはできないです。

コスパの悪い努力だからです。

そのようなことをしても、マーケティングは身につきません。

カフェ開業に本当に必要な勉強は、「副業」することによって学べます。

- 自分で商品をつくり

- SNSなどで情報発信して

- 自分で集客して

- 自分で売ってみましょう

これらを実践することによってはじめて、マーケティングスキルが身に付きます。

しかも、独学で十分です。

本を読むのもいいし、ネット上でもノウハウが無料で公開されています。

このブログでも発信しています。

学びながら、同時進行で副業にチャレンジしましょう。

副業で結果を出すことには、たくさんのメリットがあります。

- カフェを成功させるマーケティングスキルが身に付きますし、

- 開業資金が貯まりますし、

- 開業後のお客様も一足先に獲得できますし、

- その実績が融資にも有利に働きます。

結局はこれが一番、力が付きます。

カフェ開業に必要な申請・資格は?「喫茶店営業許可」が無くなった!

カフェ開業に必要な資格や、行政への申請・届出を全て解説します。

消防署対応まで考えると色々と出てきて難しそうに思えますが、基本的にはシンプルで簡単。

基本的には、

カフェ開業に必要な資格は「食品衛生責任者」のみ。

カフェ開業に必要な許可は「飲食店営業許可」のみ。

これだけです。

カフェ開業に必要な資格は?

カフェ開業に必要な資格は、

「食品衛生責任者」

ただひとつです。

カフェは通常、保健所から「飲食店営業許可」を取得しますが、そのときに必要になる資格です。

食品衛生責任者の資格を取得するには、全国の都道府県の食品衛生協会が主催する講習を1日受けるだけです。

費用は自治体によりますが、大体1万円程度です。

場合によっては防火管理責任者も

しかし、テナントの建物によっては

「防火管理責任者」

が必要になるケースもあります。

テナントとして入居する建物が、「防火対象物」だった場合には必要となります。

防火対象物とは、不特定多数の人に利用される建物のことを指します。

例えばビルやマンションの場合、その多くは防火対象物となります。

この場合、開業開始前に最寄りの消防署まで「防火対象物使用開始届け」を提出する必要があります。

カフェ開業するには保健所から営業許可が必要

カフェ開業するには、保健所の許可が必要です。

通常は、「飲食店営業許可」を取得します。

申請にはいくつかの条件があります。

- 手洗いシンクの設置

- 食器洗いシンクの設置

- 食器のための扉つき収納の設置

- お客様も利用できるトイレの設置

- カウンター内で調理などすること

などなど。

営業開始前に、保健所の係の方が検査でお店に訪問されます。

許可証取得にかかる費用は、自治体によりますが大体16,000円程度です。

コーヒー加工・製造業の届出

令和3年より、店内でコーヒー豆を加工(焙煎やグラインド)して販売する場合には、「コーヒー加工・製造業の届出」が必要となりました。

「飲食店営業許可申請」と一緒に申請でき、特に費用もかかりません。

また、食品衛生責任者の資格保持者が1名必要になりますが、「飲食店営業許可」と兼任できます。

保健所対応について詳しくはコチラ

税務署に開業届を提出する

また開業までに、税務署に「開業届け」を提出します。

同時に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておくと良いでしょう。

特別控除が受けられることになって、後々税金面で有利になります。

開業届けや申請書は、税務署に行けばもらえますし、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。

クラウド会計ソフトFreeeeを利用すると、無料で開業届けが作成できます。

カフェ開業準備でホームページやSNSの運用はどこまでやるの?

カフェ開業で、ホームページの作成はテナントの契約を済ませてからで大丈夫です。

ただし、SNSの運用とネットショップでの販売は、開業の2〜3年前から取り組むべきです。

ネットショップ開設を先にに取り組む

カフェ開業準備の早い段階で、ネットショップを開設して集客・販売に取り組みます。

ネットショップで販売する商品の候補として主なものは、

- コーヒー豆

- 焼き菓子

- 雑貨類

などです。

カフェを開業したときに、売上の柱のひとつになるものが望ましいです。

ネットショップは、BASE![]() を利用すると、誰でも30分ほどで簡単に開設できます。

を利用すると、誰でも30分ほどで簡単に開設できます。

カフェ開業時の商材となるものを、いち早く販売しておくと

・顧客

・開業資金

・マーケティングスキル

を獲得することができ、非常に効果的です。

また、売上がある程度見込めるようになると、融資にも有利に働きます。

SNSも本気で取り組み、販売に繋げる

ネットショップを開設しても、最初は売れません。

誰もアクセスしてくれないからです。

そこで、TwitterやInstagramのフォロワーを伸ばし、発信力を高めます。

今はBASE![]() などで、ネットショップとSNSが連動しています。

などで、ネットショップとSNSが連動しています。

インスタやフェイスブックから販売につながるようになっています。

フォロワー数がそれなりに増えてくると、ダイレクトに売上に響きます。

SNSでフォロワーを獲得するにはコツがあり、それを身につけるのも時間がかかります。

2〜3年かけてじっくり取り組む必要があり、カフェ開業前の早い段階から取り組みましょう。

テナント契約したら、お店のHPを開設する

テナントを契約したら、HPの開設してネットショップと連結します。

また、Facebookでもお店のページを開設しましょう。

HPの開設は、できればオリジナルドメインを使用したいところです。

【オリジナルドメインとは】

○○.com のように、お店オリジナルのアドレスのことです。

自分でサーバーを契約し、WordPressでHPを開設すると一番安いですが、少し難易度が高いです。

そこで、BASE![]() のオリジナルドメインサービス(有料)を利用したり、カラーミーショップ

のオリジナルドメインサービス(有料)を利用したり、カラーミーショップ![]() などのHPサービス(無料あり)を利用すると良いでしょう。

などのHPサービス(無料あり)を利用すると良いでしょう。

これら無料・有料サービスを利用しても良いですし、少し手間をかけられる方は自分でサーバーと契約してホームページを作成しても良いでしょう。

40代以上の年齢層には、Facebookからの訴求が有効です。

そこで、フェイスブックでお店のページを作り、それをお客様にフォローしてもらうように、作り込んでいきます。

また、Googleビジネスアカウントも忘れずに登録しましょう。

Googleマップ上に表示されるお店の情報を編集することができます。

小さなカフェ向けの立地・テナントはどう選ぶ?

テナント選びは、カフェ開業の一番大切な部分です。

カフェ向けの良い立地や物件には条件があり、テナント探しにはちょっとしたコツがあります。

カフェ開業に良い立地・テナントとは?

良い立地・テナントとは、とにかく、集客に有利なテナントです。

そのために重要なポイントは3つ。

- 人通りが多い通り沿いの立地であること

- 1階路面店であること

- 間口が広く開放感があること

しかしこのような良い物件は、当然家賃が高いです。

そこで、狭いテナントを探します。

もちろん、良い立地で狭い坪数のテナントは人気です。

早い者勝ちとなります。

そのため、ネット上に公開され募集されることは、ほぼありません。

良い物件は、公開前に申し込みが入ってしまいます。

カフェテナントの探し方

ネット上にはメールアドレスを登録しておくと、飲食店のテナント物件情報を流してくれるサイトがあります。

それを利用しつつも、やはり自分の足で探すことが必要となります。

出店したいと思う地域を歩き回り、その地域に店舗がある不動産業者には全て訪問しましょう。

希望条件を伝えておき、該当する物件が出たら連絡をもらえるように頼んでおきます。

カフェだとテナントの大家さんが喜んでくれる場合が多く、業者の方も覚えておいてくれます。

ただし、良いテナントが出てくるまで、平均3〜6ヶ月はかかると思っておいてください。

狙っている地域の不動産屋さんには、定期的に顔を出すようにすると完璧です。

スケルトンと居抜きの違い

テナント物件にはスケルトンと居抜きがあります。

スケルトンとは、全ての造作物が取り除かれており、コンクリートが剥き出しの状態です。

基本的にテナント物件は退去するときに、スケルトンにすることを求められます。

居抜きは、前テナントが営業したいた状態を、そのまま引き継ぐことです。

造作代として、費用が請求されることが多いです。

一番良い方法は、前テナントが退去する前に交渉することです。

もし交渉が可能であれば、使えるものだけ残してもらいましょう。

・エアコン

・トイレ

・テント

・入り口のサッシュ

これらを残してもらえたら、内装費を大幅に節約できます。

カフェの内装はどうやってやればいいの?

カフェの内装は、多くの費用がかかる部分です。

ただし、以下の4つのポイントを抑えることで、大幅に費用を削減することが可能です。

- 前テナントに残置物の交渉をする

- 相見積もりをとる

- できるだけ自分で手配する

- 家具はヤフオクを活用

前テナントに残置物を残してもらえるように交渉する

前テナントが退去前、原状回復前でしたら、必ず交渉しましょう。

上でも書きましたが、

- エアコン

- トイレ

- テント

- 入り口ドア・サッシュ

- 壁の石膏ボード

- 照明

などなど、

使えそうなものがあれば、できるだけ残してもらいます。

うまくいけば、これだけで100万円以上の内装費の節約につながります。

内装業者への見積もりのとり方

内装業者さんは、3社くらいに声をかけて概算見積を出してもらいましょう。

概算見積を見比べ、1社に決定した後に正式な見積を出してもらいます。

手順としては、

- 店内のレイアウトを考え、手書きで良いので図面にする

- 厨房設備や機材の配置も、図面に盛り込む

- 電源や照明、上下水の接続の有無も図面に盛り込む

- 内装業者さんと現地で打ち合わせる

- やって欲しいことを図面をもとに細かく伝える

- 最後に、予算を伝える

- 概算見積を提示してもらう

- 1社を選び、正式な見積を依頼する

こんな流れとなります。

コツとしては、やって欲しいことを細かく全て伝え、その後に希望の金額を伝えましょう。

この伝える順番が大切です。

こうすることによって、内装業者さんの言いなりになるのを予防できます。

多少厳しめの金額を伝えて、内装業者さんが知恵を振り絞って、なんとかやりくりしてくれるように仕向けるのです。

内装業者はクラフトバングを使えば探せます。

東京都内であれば、私が紹介できる業者さんもおりますので、お問い合わせよりご連絡ください。

電気・水道・ガス工事などは自分で手配する

- 電気工事

- 水道工事

- ガス工事

- オーニングテントの設置

- 看板の設置

通常、これらは内装業者さんが手配されますが、これも自分でやってしまいましょう。

クラフトバンクを使えば業者さんは見つかります。

これで、数十万円は節約できます。

デザインなど自信がなくても大丈夫です。

業者さんもプロなので、手書きのイメージを書けば伝わります。

ただし、事前に内装業者さんに、電気工事などは自分で手配したいことを伝えておきましょう。

家具は自分で作るか手配しよう

カウンターやテーブル、棚などを内装業者さんに発注すると、かなり費用が高くつきます。

大工さんを雇って作るからです。

そこで、ヤフオクやminneなどで家具のセミオーダー業者さんを探し、そちらに発注しましょう。

簡単な棚などは、自分で作ってしまうのが一番です。

この際、性能の良い電動ドライバーをひとつ購入しておきましょう。

これから頻繁に使うことになります。

カフェ開業の厨房設備や機材は中古で揃えよう

カフェ開業の厨房設備や機材は、一般的には以下のようなものになります。

- 冷蔵庫

- 冷凍庫

- 製氷機

- 給湯器

- 浄水器

- コーヒードリップマシン

- コーヒーグラインダー

- アイスディスペンサー

- 電子レンジ

- コンロ

- レジ

- エアコン

このほか、必要であれば

- エスプレッソマシン

- コーヒー焙煎機

などを導入することもあります。

テナント物件探しと同時進行で、必要な厨房設備や機材の見積を集めましょう。

融資を申請する際に必要になります。

見積は中古でも新品でも構いません。

テナント契約後くらいのタイミングで、実際に購入していきます。

ヤフオクなどには中古取扱業者が多数出品しています。

テナントを契約したら、すぐに購入していきましょう。

購入後、1ヶ月くらいなら取り置きに対応してくれます。

購入するものは、大手メーカーの中古をおすすめします。

業務用冷蔵庫や製氷機は、新品だとかなり高いです。

中古であれば、その何分の1の価格で手に入ります。

内装がある程度進んだ段階で、搬入のスケジュールを組んでいきます。

注意点がひとつありまして、水道工事が入る前に製氷機は必ず搬入しておくようにします。

浄水・下水との接続が必要だからです。

【note記事】カフェ開業準備 内装工事中に水道工事を入れるタイミングについて

カフェ開業に必要なその他のもの

厨房設備以外にも、カフェの開業に必要なものはたくさんあります。

- レジ

- キャッシュレス決済端末

- 掃除機

- パソコン

- プリンター

- ラミネーター

- 電話

- Wi-Fi

- ショップシーラー

主には、このようなところですね。

レジやキャッシュレス端末は、今は各社の競争が激しく、導入費用が安く済みます。

↓こちらの記事で詳しく解説しています。

ラミネーターとは、プリントしたものをビニールでコーティングする為のものです。

プライスカードやPOP、ポスター作成などで、あると便利です。

電話は、スマホでも大丈夫。

ファックスはもう無くても営業できる時代になりました。

Wi-Fiは、お客様がネットを利用するために必要です。

今のカフェには必須になってきました。

(安く済ませるためにはお店の電話をスマホにして、そのデザリングで済ませる方法もあります。)

ショップシーラーとは、熱処理で封をするために必要なものです。

例えば、自家製ドリップバッグや焼き菓子などを販売するときに、必要なものとなります。

カフェ開業に必要なもの・設備を動画でも解説してみました。

小さなカフェ開業のメニューや商材の作成

小さなカフェのメニューや商材の決め方ですが、コツはひとつです。

「お客様からどんな店と認識されるか?」

を意識することです。

- 本格的なコーヒーの店

- 安くて美味しいコーヒーの店

- 焼き菓子が美味しいお店

- テイクアウトの専門店

- コーヒー豆売りの店

など、「売上の中心となる柱となる商材」をまずは決めます。

メニュー全体は、その中心となる商材を元に全体を考えます。

例えば

「テイクアウトで本格的なコーヒーを出す店」

というコンセプトの場合。

テイクアウトのコーヒーメニューが中心のメニューとなります。

さらに、テイクアウトに最適化されたスイーツ、例えば焼き菓子なども加えると良いでしょう。

小さなカフェの場合は、やれることが限られます。

また、店内喫茶での売上にも限界があるため、何か小さく特化して「一点突破的な商売をすること」が有効です。

カフェ開業に必要な原材料や仕入れ先の選定

カフェ開業する場合、仕入れ先を確保する必要があります。

- コーヒー豆

- 食材

- スイーツ

- 袋などパッケージ

- 器具などのグッズ類

などですね。

大手卸売業者は、

などが有名です。

これらは、カフェに特化した卸売業者です。

そんなところからはトータルに仕入れることができ、非常に便利。

ただし、こだわりが深いものがなかったり、個性を出しづらくなる面はあります。

カフェ向けパッケージの仕入れ先

テイクアウトカップ、コーヒー豆売りの包装資材などは、ネット上のパッケージ通販会社が便利です。

品数も多いし、サンプルの郵送にも対応してくれます。

また、ロゴ入れなどOEMもやってくれます。

主なカフェ向けパッケージの業者は、

- ニコノス

- カフェグッズ

- ヤマニパッケージ

- 清和

- ストアエキスプレス

- シモジマ

こんなところかと。

カフェ開業のコーヒーの仕入れ先

コーヒー豆を自家焙煎する場合には、専門の商社や卸売業者より仕入れます。

商社といえども、個人で取引できるところがほとんど。

専門の販売サイトを持っている商社も多く、購入は簡単です。

また、卸売業者から少ない単位で購入することもできて便利です。

特に、小さい自家焙煎カフェにおすすめの商社・卸売業者は以下の通り。

- ユーエスフーズ

- マドゥーラ

- ワタル

- ユニマットキャラバン

- 松屋珈琲

- ワイルド珈琲

パッケージやプライスカードやPOP、ラベルを作成しよう

気が早いと思われるかもしれませんが、商品パッケージの選定・プライスカードやPOPの作成は、テナント探しを並行して行います。

物件を契約してからは、やることが多過ぎて、時間がいくらあっても足りない状態になるからです。

カフェ関連のパッケージ業者は、以下のところが有名です。

東京在住であれば、シモジマが実店舗があるので、一度行ってみることをおすすめします。

デザインに関しては、イラストレーターなどを使えるようになるのが一番です。

ただし最近は、無料デザインサイトも優秀です。

Canvaなど使えば、簡単におしゃれにデザインすることができます。

ちょっとしたPOPなどであれば、Excelでも十分です。

作ったプライスやPOPは、ラミネートして切り取ると、プロっぽい仕上がりになります。

またラベルシールは、エーワンのラベル屋さんというサイトを使うと自宅でも簡単に作成できます。

ただし、高級感を出すのであれば、ラクスルなどに発注すると良いでしょう。

カフェ開業に必要な釣り銭や売り上げ金の管理について

カフェ開業に絶対必要ですが忘がちな、釣り銭や売り上げ金、電子マネーなどの取扱について説明します。

釣り銭や両替金について

オープン前になったら、釣り銭や両替金の準備を行います。

10万円くらいの売り上げが見込めるようなお店で、

釣り銭は5、6万円程度

両替金は3〜5万円分程度

あれば安心かと思います。

それぞれ、必要そうな小銭にしておきます。

また、両替は日常的に行うことになりますので、近くの銀行で両替カードを作っておきましょう。

売り上げ金の管理について

売り上げ金は、1日毎にまとめて小分けの袋に入れておくと良いでしょう。

後の管理に便利です。

また、エクセルで表を作って、項目別で数字を管理していくことをおすすめします。

項目としては、

・総売上

・消費税

・ドリンク

・コーヒー豆

・フード

・雑貨

・通販

などです。

自分で売上を知りたい項目があれば、追加していきます。

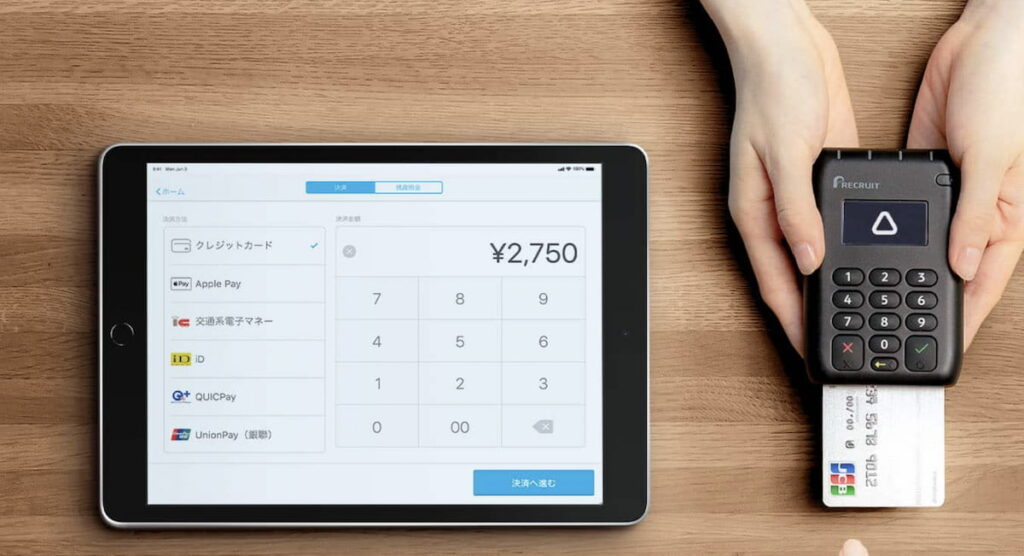

電子マネーやクレジット決済について

昨今では電子マネーやクレジットカード決済が、かなりの割合を占めるようになりました。

もはや、利用しないわけにはいきません。

などなど、色々な会社があります。

端末は基本的には無料で借りることができ、手数料を3〜4.5%ほど取られます。

つまり、1万円の決済に対して、400円ほどの手数料がとられます。

ほぼ全ての決済端末が、主要なクレジットカードと主要な電子マネーをカバーしています。

手数料の率も、どの会社も同じようなものです。

ですので、好きな端末を選んでもらって大丈夫です。

決済端末の申し込みから開通までは、2ヶ月くらいの期間がかかります。

テナントを契約したら、早い段階で申し込みを済ませましょう。

ちなみに、今のところPaypayは、利用してもしなくても、どちらでも良さそうです。

Paypayを使っている人は、電子マネーも同時並行で使っていることが多いからです。

会計ソフトを導入する

経費や売上の計算は、会計ソフトが便利です。

初心者でも簡単に扱えるように、ユーザーフレンドリーな作りになっていてわかりやすいです。

日々の売上や、仕入れなどでかかった経費を入力していくだけです。

会計ソフトは、弥生とFreeeeが有名です。

小さなカフェであれば、BASEなどのネットショップと連動できるFreeeeが便利かと思います。

無料期間がありますので、まずはいじってみることをおすすめします。

カフェ開業準備で、販促活動・宣伝はどうやればいいの?

カフェの開業の販促活動は、SNSやチラシ・ポスターで行います。

SNSの活用は開業2〜3年前から

Instagram・Twitterに関しては、開業2〜3年前から取り組みたいです。

フォロワーを伸ばし、アカウントの影響力を獲得するには時間がかかるからです。

ただし、アカウントが伸びるとダイレクトに売上につながります。

3,000人のフォロワーをまずは目指して運用を頑張りましょう。

いかにも宣伝っぽい投稿をするのではダメです。

フォロワーさんに役立つ、有益な情報を発信する必要があります。

SNSを伸ばすコツについては、ネット上に無料でノウハウが出回っています。

探して勉強してみてください。

MEO対策をしよう

MEOとは、グーグルマップでどう見られるかの対策のこと。

年々、重要な対策になっています。

というのも、一般のお客様でグーグルマップ検索をしてお店を探す人が増えているからです。

グーグルマップのアプリを開き、

「渋谷 カフェ」

などで検索されます。

「地名+業態」

で検索されることが多いと言われており、それに応じたようなお店の情報の掲載が求められます。

やり方としては、

- グーグルマイビジネスに登録

- 店舗情報を登録

- お店にグーグルからハガキでパスワードが郵送され、認証できる

- 写真の投稿・口コミの管理を行う

お客様からの口コミが多かったり、それに対する返信をこまめに行っていくことが重要です。

活発な活動のあるお店とグーグルに認識されると、グーグルマップ上での表示が優先的にされるようです。

ホームページを作ってみよう

カフェのホームページを作ってみましょう。

無料サービスを利用して作成するのも良いですが、どうせならお店独自のオリジナルドメインを取得したいものです。

自分でサーバーを借りて、

ドメインを取得して、

WordPressでページ作成して、

とやってみると、手間はかかりますが、意外と簡単にできます。

外注すると少なくとも数十万円。

自分でやれば、スキルが身に付きますし、その後の更新が楽ちんです。

ショッピング機能を実装して、ネットショップの開設もできます。

やり方はこちらの記事で解説しています。

チラシやポスターを作ってみよう

店舗を契約して引き渡されたら、すぐにポスターを貼り、チラシを置いて宣伝するべきです。

近隣の人も新しい店舗には興味を持ってくれるので、チラシを置いておくと、かなりの勢いで持っていってくれます。

また、オープン直前には、チラシを大量に刷って近所にポスティングしても良いと思います。

オープニングセールのお知らせをしたり、割引券を付けて配布することも、非常に効果的です。

そのようなことを行って、テナント契約からオープンまでの間で認知度を上げていきます。

これらも、イラストレーターかCanvaなどでデザイン作成できます。

カフェ開業に本当に必要なもの Best3

カフェ開業には経験なし・お金なしからでも、十分目指せます。

年齢も関係ありません。

開業するだけなら、誰でもできます。

ただし、カフェとしての商売を上手くこなしてお店を軌道に乗せていくには、いくつかポイントを押さえる必要があります。

そこで、ここからは「カフェ開業に本当に必要なもの」を解説します。

分かりやすいように、重要な順に3つ挙げてみました。

それは、

- マーケティング力

- 自信

- お金

です。

- バリスタの技術、とか

- 焙煎の技術や経験、

などではありません。

これらコーヒーの技術は、商売で通用するレベルまで一瞬でマスターできるからです。

必要度第1位 マーケティング力

マーケティング力とは、

「売れる商品を作って、集客して、販売する力」

です。

売上をつくって利益を出すための、全般的なスキルです。

特に、集客のスキルが重要ですね。

いくら素敵なお店を作っても、いくら美味しいコーヒーを淹れても、お客様が来店されないことには存在しないも一緒。

集客力は、商売上最も重要でコアなスキルです。

これがあれば、売上をつくってお店を軌道に乗せていくことは簡単にできます。

そして、身に付けるのに時間がかかるスキルです。

マーケティング力を得る方法

マーケティング力を鍛えるのは、筋トレで筋力を鍛えることと似ています。

一朝一夕に身に付つものではありません。

勉強しただけでもダメです。

実践を通して、徐々に少しずつ身につくものです。

そして多くの方が勘違いしてますが、カフェなどでアルバイトをしても身につきません。

なので、自分でやるしかありません。

そのためには、いつも言っていることですが、「副業」が最適です。

あまりコストをかけず、ノーリスクでチャレンジできるからです。

おすすめのファーストステップ

集客力を身に付けるファーストステップは、「情報発信」です。

有益な情報を発信することを通じて、影響力やフォロワーを獲得します。

発信する情報のジャンルはカフェに関わる分野でひとつに絞ります。

「自分のサービスのお客様となってくれるような人は、どのような情報を発信しているアカウントだったらフォローしたくなるだろうか?」

と考えます。

- カフェ

- コーヒー

- スイーツ

のような分野での発信に得化し、SNSなど使って発信します。

効果が実感しやすいです。

またSEOに取り組めば、検索から自動的にアクセスが稼げます。

必要度第2位 自信

もっと具体的なものを期待されているかと思いますが、でも、「自信」は重要なんです。

なぜかというと、「適度な自信」が無いと、いつまでたってもカフェ開業に向けて行動しないからです。

「自信」のない人は、ずっと修行や勉強ばかりして、外堀を埋めるような行動しかできないんです。

本当は、「自信」なんか無くても、最初から本丸を攻めていいんです。

最短距離を走ることが、結局は一番なんです。

でも、それができるクレージーな人は、ほんのひと握り。

そこで常識人(?)である我々は、「適度な自信」を得ることにフォーカスした方がいいです。

カフェ開業の準備は、「適度な自信」を得るためにフォーカスし、そこに時間も労力もコストも使いましょう。

自信を得る方法

自信のもとになるのは、ただひとつ。

「成功体験」です。

ただし勉強や修行をしても、カフェ開業の自信の元になる「成功体験」は積めません。

- 美味しいコーヒーが抽出できても

- 上手に焙煎ができるようになっても

これらは、成功体験としては弱過ぎます。

開業したときに、売上がつくれるかどうかは、また別問題だからです。

では、有効な「成功体験」とは何か?

それは、

- 自分で商品を作って

- 自分で集客して

- 自分で販売して

- 自分でゼロから売上と利益を作る

つまり、「自分自身の手でゼロから売上を作り出す体験」です。

これはものすごく自信になります。

さらに、カフェ開業を成功させる、実践的な力が手に入ります。

その為には、そうです。

「副業」ですね。

でも、本当に有効なんです。

おすすめのファーストステップ

マーケティング力獲得のファーストステップは「情報発信」でした。

自分でゼロから売上を作り、自信を得るためのファーストステップは、「オリジナル商品の販売」です。

特にカフェ開業と相性の良い商品が効果的です。

- コーヒー豆

- スイーツ

- 雑貨

- もしくは、何らかの無形のサービス

などが、鉄板です。

販売は、BASEなど無料ネットショップ開設サービスを利用します。

週末マーケットなどを利用してリアルで売るのも有効です。

なんらかのスキルやサービス(例えばコンサルや占いなど)を売りたいなら、ココナラがおすすめです。

自分の可能性が一気に広がる感覚を味わえると思います。

必要度第3位 お金

はい、お金です。

言うまでもなく、これがないと開業できません。

ただし、重要度はやや低めです。

今は低コストで開業することができるようになってます。

さらに、お金は借りることもできます。

また、クラファンで100〜200万円くらいなら、調達することもできます。

とはいえ、自己資金も必要です。

最低100万円、用意しましょう。

しかしもっと重要なのは、100万円くらいゼロから個人で稼げる自分になること。

そうやって、自分で100万円を作ることができれば、

- 融資でお金も借りることもできますし

- 商売を軌道に乗せるマーケティング力も獲得できてますし

- 開業に実際に動ける自信も身についています。

もう、カフェ開業は目の前。

ここまできたら、確実に現実化します。

カフェ開業するには、何が一番必要か?

カフェ開業を現実化し、成功させるために必要なことの本質は、

- ニーズをつかみ

- ニーズに応える商品(サービス)を生み出し

- それを必要としてくれる人に認知してもらって集客して

- 商品を販売して売上にすること。

つまり、ゼロから売上を作る力、「マーケティング力」です。

これが、カフェ開業するために、本当に一番必要なものです。

そして、マーケティング力を獲得する手段としての「副業」があり、その結果として「お金(開業資金)」が手に入ります。

これらが、カフェ開業に本当に必要なものたちです。

カフェ開業準備 私の体験談

私はカフェ開業までの準備として、サラリーマンを辞め、実際にコーヒーショップや喫茶店での勤務を経験しました。

ただ、今から振り返ると、これらの勤務経験はあまり意味がなかったように感じます。

- 焙煎とか抽出とか、

- キッチン作業とか、

- マシンのメンテナンスだったり、

- 店の運営だったり、

いろいろと経験させてもらいました。

しかしこれらは、カフェ開業しながらマスターしていけば十分だったと思います。

一瞬でマスターできますので。

このために、何年もかけて修行したのは、ほんともったいないことしたと思います。

カフェ開業準備で一番必要なものは、マーケティングスキルを身につけることです。

言い換えると、

- 商売に有利なテナントを見極めることだったり

- 売れる商品を作ることだったり

- 集客ができることだったり

- 販売して売上をたてることだったり

- マーケット感覚を身につけることだったり

- 売上をつくる力を身につけることだったり

このようなことに取り組む必要があります。

ただ、これらはカフェなどで普通に働いても、身につけることはできませんでした。

カフェ開業に必要なマーケティングスキルを身につけるには、次の4つが重要です。

- 繁盛店をよく見て回ること。

- テナント募集物件を数多く見ること。

- 副業を通して商品を販売すること。

- SNSなどで情報発信を継続しアカウントを育てること。

これらに取り組み、

良いテナント物件を見極める目利き力を持ち、

売れる商品作りと店作りができ、

情報発信で集客力を高めれば、

カフェ開業がギャンブルではなくなります。

- 準備期間を2年程度設け、勉強と挑戦に取り組むこと。

- 副業を通して自分の事業を小さく始めてしまうこと。

今、私が過去の自分に会ったら、このようにアドバイスをします。

カフェ開業を目指す方の準備の参考になれば嬉しいです。

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。

カフェ向けのコーヒー豆売りの教材はコチラ。

【小さなカフェ開業 コーヒー豆の売り方講座】

無料部分もボリュームが多く、比較的有益かと思いますので、その部分だけでもよかったらお読みください。